Interview de Daniel Zignale, Mehdi Halal, Charlie Boon-Bellinaso, Didier Zeippen et Anna Lisa Michetti.

Grâce à la modélisation avancée en 3D, 4D, 5D, 6D et 7D, à la coordination interdisciplinaire, à l’intégration d’assets préconfigurés, à l’anticipation des coûts et à l’optimisation des opérations, la maîtrise du BIM est appelée à devenir un atout majeur de compétitivité - non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les jeunes diplômés et les professionnels en reconversion. Cet avantage se joue tant au niveau de la production des plans à proprement parler que dans l’approche plus large des processus contractuels, de gestion et de pilotage des projets.

Alors que l’intelligence artificielle, les algorithmes prédictifs et les langages de programmation s’intègrent de plus en plus à nos outils quotidiens, une question se pose : où en sommes-nous du côté des formations ? Dans ce numéro, nous avons souhaité donner la parole aux experts de la formation spécialisée pour recueillir leurs ressentis, leurs analyses et leurs visions sur cette évolution.

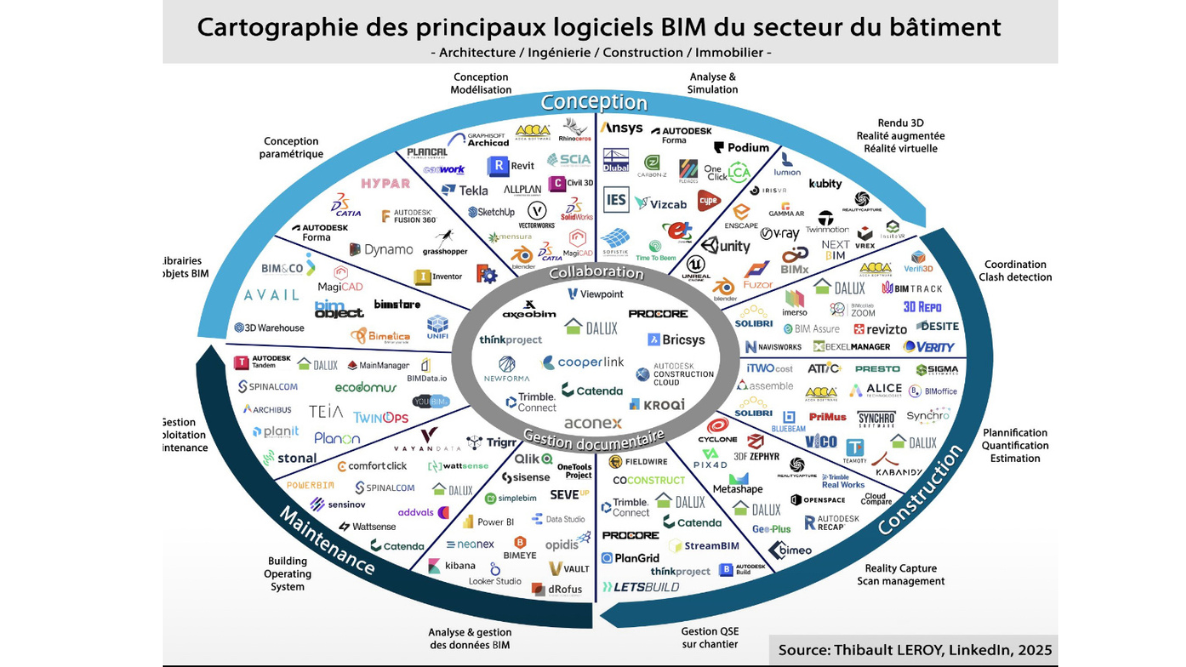

Concernant l’ensemble des logiciels, plugins et outils associés, comment les personnes formées sont-elles sensibilisées à ces différents aspects (enjeux liés à l’interopérabilité) ?

Charlie Boon-Bellinaso / Daniel Zignale / Mehdi Halal : L’ensemble des outils et méthodes développés et publiés sur bimids.eu font maintenant partie intégrante du cycle de formation BIM porté par le CRTi-B, particulièrement en BIM modeleur et BIM coordinateur. On espère démocratiser l’usage de bimids.eu en tant que référentiel majeur au Luxembourg en montrant qu’il est utile aux modeleurs mais aussi facile à appréhender grâce aux outils proposés.

Didier Zeippen : Lors de mes cours au BTS BIM, j’utilise les solutions les plus connues sur le marché et je les lie avec BIMids, le tout en vulgarisant un maximum la thématique BIM.

Anna Lisa Michetti : Les formations s’appuient sur une approche à la fois technique, pédagogique et humaine. L’objectif est que les apprenants développent une compréhension critique des outils BIM, au-delà de leur simple usage. L’interopérabilité est donc abordée comme un levier de communication, de structuration des données et de collaboration entre les métiers. Mais surtout, l’accent est mis sur les soft skills : la clarté dans la communication, l’écoute, la gestion des conflits ou encore la prise de décision collective. Ces compétences sont au cœur des méthodologies collaboratives comme le BIM.

Aborde-t-on principalement une approche pratique (méthodologie, process) ou bien une approche centrée sur les logiciels eux-mêmes (fonctionnalités, maîtrise technique) ?

Daniel Zignale : Les deux aspects sont traités continuellement sur toutes les formations et ce, de façon imbriquée. Par exemple en BIM Modeleur, l’objectif est avant tout d’apprendre à utiliser un outil de modélisation, mais l’exercice mené consiste à produire un modèle et à en sortir différents livrables dans le respect d’un BEP (BIM Execution Plan) certes fictif, mais réaliste.

Didier Zeippen : Les deux sont liés, donc il est impératif de mixer le tout.

Anna Lisa Michetti : Les deux approches sont étroitement liées. Maîtriser un logiciel sans comprendre le processus BIM n’a pas de sens, tout comme enseigner une méthode sans outil concret reste abstrait. L’apprentissage alterne donc entre pratique technique (fonctionnalités, gestion des erreurs) et compréhension des flux BIM, des documents de cadrage comme le BEP, ou encore de la structuration des données. Une attention particulière est portée à la réflexion sur l’usage : pourquoi choisir telle méthode ? Quelles conséquences pour les autres intervenants ? Cette posture réflexive est essentielle pour former des professionnels capables de s’adapter aux projets réels et de penser en termes de valeur ajoutée plutôt que de simples automatismes. On part souvent d’un constat : les besoins exprimés par les clients ou les apprenants sont parfois vagues ou trop larges. La stratégie consiste alors à clarifier, avec eux, ce dont ils ont vraiment besoin - ce qu’ils vont réellement utiliser dans leurs projets. Cela me permet d’adapter la formation : on travaille les fonctionnalités techniques à partir de cas concrets, tout en intégrant les processus BIM de manière simple et appliquée. L’objectif est toujours que les compétences acquises soient immédiatement utiles et mémorisées.

À quel moment introduisez-vous la notion de standards et formats d’échange (IFC, COBie, BCF, etc.) auprès des apprenants ?

Charlie Boon-Bellinaso : Les concepts sont introduits dès BIM Bases, la première formation du cycle du CRTi-B avec pour but de les définir, de démontrer leur intérêt. Les formations qui suivent permettent de les pratiquer réellement au travers des différents exercices.

Didier Zeippen : Dès le départ, je ne fais que de l’Open BIM, car c’est le plus important pour moi, un simple transfert de fichier RVT vers un autre RVT ne pose aucune réflexion. Un IFC, si. Et pour ce qui est du BCF, directement aussi, car c’est le moyen de communiquer intelligemment au sein d’un projet BIM.

Anna Lisa Michetti : Même si je ne suis pas une « militante » de l’open BIM, j’introduis assez tôt les standards d’échange comme l’IFC ou le BCF. Je les présente comme des outils utiles - mieux vaut les connaître et savoir les utiliser que les ignorer - mais j’en souligne aussi les limites, surtout en termes de perte d’informations ou de complexité de gestion. Je montre toujours la différence entre travailler dans un environnement natif cohérent et devoir passer par un format d’échange. Comprendre cette distinction permet aux apprenants de faire des choix éclairés selon le contexte du projet. L’important c’est qu’ils comprennent que chaque solution a ses avantages, mais aussi ses compromis.

Dans les formations, parle-t-on des CDE (Environnement Commun de Données) ?

Daniel Zignale /Didier Zeippen : L’usage du CDE est présenté puis pratiqué pendant tout le cycle de formation, au travers d’exercices sur un panel d’outils sélectionnés.

Anna Lisa Michetti : Oui, les CDE sont présentés et utilisés dans les formations, notamment via des plateformes collaboratives. Cela permet de comprendre comment organiser les fichiers, gérer les droits d’accès, suivre les versions et structurer les échanges. On souligne également les limites observées sur le terrain : usage partiel, mauvaise compréhension ou sous-exploitation. C’est pourquoi les principes de base - traçabilité, structuration, collaboration - sont mis en avant, pour pouvoir être adaptés à chaque contexte. Car au fond, l’un des grands enjeux du BIM, c’est la centralisation de l’information : savoir où chercher, accéder rapidement à ce qui est pertinent, et pouvoir s’appuyer sur les compétences des autres. Un CDE bien structuré, c’est plus qu’un espace de dépôt : c’est un levier de coordination, de confiance et de synergie.

Sensibilisez-vous les apprenants aux enjeux liés à la qualité des données (data management, contrôle qualité des modèles) ? Si oui, sous quelle forme (exercices pratiques, audits, tests) ?

Daniel Zignale : Il est important de sensibiliser les personnes au processus collaboratif qu’est le BIM et à la notion de « modéliser pour autrui ». Dès lors que l’on comprend que notre modèle va servir à d’autres équipes que la nôtre, la notion de « qualité de modèles » prend un tout autre sens. Les formations accompagnent les personnes à la production de modèles dits « de qualité », mais aussi à leur contrôle, en explicitant pourquoi les critères développés sont importants.

Charlie Boon-Bellinaso : La plateforme BIMids.eu contient un guide logiciel qui détaille différentes procédures pour vérifier la qualité du modèle produit, notamment par l’utilisation de fichiers de vérification automatiques IDS ; ces fichiers sont également disponibles sur la plateforme pour chaque discipline, cas d’usage et phase projet.

Didier Zeippen : Un des points les plus importants, je fais beaucoup d’exercices, et je me sers de leurs travaux pour réaliser ces derniers, c’est plus valorisant pour eux et les mets en conditions réelles.

Anna Lisa Michetti : Oui, absolument. La qualité des données est un enjeu central dans toute démarche BIM. Il est important de faire comprendre dès le départ que modéliser ne signifie pas simplement dessiner en 3D, mais produire une information exploitable, claire, structurée - et surtout utile aux autres.

Des exercices pratiques, réalisés à partir des modèles produits par les apprenants eux-mêmes, permettent d’identifier les erreurs, d’en comprendre les impacts en aval et de développer des réflexes de contrôle qualité.

Il est également essentiel de souligner que la qualité n’est pas une finalité isolée, mais une condition essentielle à une collaboration efficace.

Quels aspects contractuels sont généralement abordés dans les formations BIM ? Parle-t-on de la constitution d’un BEP (BIM Execution Plan), d’un TIDP (Task Information Delivery Plan), ou d’autres documents ?

Daniel Zignale : Les aspects contractuels sont mis en avant en se focalisant sur l’importance de formuler les exigences d’informations échangées (EIR), aussi bien du côté de la maîtrise d’ouvrage (dans les cahiers des charges et annexes telles que le PPB) que par les équipes de production (sous la direction du BIM Manager, dans le BEP). Des EIR clairement formulés sont la clé pour assurer la qualité du processus BIM mais aussi pour évaluer la charge de travail et donc les ressources à mobiliser en amont. Pour cela, la norme ISO19650-2 donne un cadre utile pour comprendre les différentes étapes à franchir.

Didier Zeippen : Je leur présente un BEP et leur explique comment il a été réalisé et pourquoi certaines demandes sont formulées. Pour ce qui est du TIDP, de l’EIR et de tous les compléments liés, le tout est expliqué en donnant des exemples concrets.

Anna Lisa Michetti : Oui, ces documents sont non seulement présentés mais également rédigés par les étudiants eux-mêmes. Cela leur permet de s’approprier leur contenu et de comprendre concrètement à quoi ils servent, au-delà de la théorie. Le BEP est au cœur de ces exercices : on l’analyse, on le construit, mais je m’amuse aussi à y insérer volontairement des erreurs ou des incohérences, que les étudiants doivent repérer. Parfois, je leur fournis une maquette sans BEP et leur demande d’en rédiger un à partir du modèle. Ce type de mise en situation les oblige à réfléchir aux responsabilités, aux livrables attendus, aux formats à utiliser. C’est en faisant qu’ils comprennent vraiment pourquoi ces documents existent et comment ils structurent un projet BIM.

Abordez-vous la question de la cybersécurité des projets BIM (sécurisation des accès, gestion des droits, protection des données sensibles) ?

Charlie Boon-Bellinaso / Didier Zeippen : Les formations BIM abordent principalement les questions de gestion des droits d’accès sur les CDE. La cybersécurité doit être développée par un spécialiste du sujet, généralement une personne du domaine de l’IT.

Anna Lisa Michetti : Je n’aborde pas la cybersécurité au sens technique ou informatique du terme, car cela relève d’un domaine spécialisé (IT). En revanche, je traite des aspects concrets liés à la gestion des accès, des rôles et des droits, en particulier sur les plateformes. Les apprenants apprennent à configurer les permissions selon les responsabilités de chacun, à limiter les accès sensibles, et à comprendre les implications d’un mauvais paramétrage. Une question revient souvent en formation : que faire si un utilisateur mal intentionné ou négligent boycotte le projet, par exemple en supprimant des éléments modélisés ? C’est là qu’intervient la sensibilisation au rôle stratégique du BIM coordinateur et du BIM Manager, mais aussi à l’importance des systèmes de sauvegarde (backups) et des bonnes pratiques collaboratives. Il ne suffit pas de faire confiance aux outils : il faut aussi organiser les responsabilités pour protéger le modèle, la donnée et l’équipe projet. L’objectif est de former des utilisateurs responsables, capables d’agir avec vigilance dans un environnement numérique partagé.

Pensez-vous qu’il faut intégrer des cours de programmation, d’algorithmique ou d’IA dans les cursus BIM ? Est-ce réaliste pour des apprenants non informaticiens ?

Daniel Zignale : À terme, il le faudra, mais en veillant à ce que les applications soient toujours accessibles et restent dans le domaine du pratique. Par exemple, la consultation de modèle qui intègre des requêtes de données pourra être outillée par le recours à l’IA. Il faut cependant que les apprenants comprennent les bases avant que l’on puisse les emmener plus loin.

Didier Zeippen : Personnellement, je dirais non ; apprenons-leur déjà à modéliser correctement et surtout à modéliser comme on construit. Et surtout à utiliser les vraies dimensions des éléments, et pas ce qui les arrange. De nombreux cas concrets vécus permettent d’illustrer, par l’exemple, la pertinence de cette approche.

Anna Lisa Michetti : Oui, absolument. Il faut intégrer progressivement ces notions dans les cursus BIM, car c’est clairement l’avenir de la profession. La technologie avance vite, et l’intelligence artificielle va profondément transformer nos façons de travailler : automatisation de tâches, assistance à la conception, analyse des données, détection d’erreurs, génération de variantes… Nous devons préparer les apprenants à ces évolutions, pas les protéger. Même pour des profils non informaticiens, il est possible d’aborder ces sujets de façon accessible, avec des cas concrets, des outils visuels ou des démonstrations pratiques. Le but n’est pas de former des codeurs, mais des professionnels capables de comprendre, dialoguer et collaborer avec ces nouvelles technologies. La technologie ne s’arrêtera pas. À nous de former des professionnels capables de l’utiliser de manière intelligente et critique.

On dit souvent que le BIM transforme le « travail en silo » en un travail intégré, comment réagit la nouvelle génération à cette approche ?

Mehdi Halal : La nouvelle génération adhère plutôt bien à cette approche intégrée. Habitués à travailler en réseau, à partager des infos en temps réel (notamment via des outils collaboratifs), ils comprennent vite l’intérêt du BIM : travailler ensemble, sur un même modèle, avec des objectifs communs. Ce changement de culture est souvent plus naturel pour eux que pour les anciennes générations. Ils sont moins attachés à une logique de « chacun son lot » et plus ouverts à l’idée de croiser les compétences dès le départ d’un projet. Résultat : ils s’intègrent bien dans des dynamiques collaboratives, à condition qu’on leur donne un cadre clair et des outils adaptés.

Didier Zeippen : Je suis assez d’accord avec l’écrit précédent, mais je mettrais la nuance suivante : cela doit être intuitif, sinon on perd la nouvelle génération. Ils ont parfois tendance à agir sans prendre le temps de se poser les bonnes questions, ni d’anticiper les besoins ou contraintes des acteurs qui reprendront leur travail par la suite. Et lorsque des dysfonctionnements apparaissent, la responsabilité est fréquemment rejetée sur les autres…

Anna Lisa Michetti : Globalement, elle y adhère plutôt bien. Habituée à fonctionner en réseau, à partager l’information et à utiliser des outils numériques, elle trouve dans le BIM une continuité naturelle. Dans mes formations, je cherche justement à éveiller cette conscience collective : qui utilisera les données que tu produis ? Dans quel but ? Est-ce que c’est lisible pour l’autre ? Ce sont des réflexes à construire. Dès lors qu’on leur propose un cadre clair, des objectifs partagés et un espace d’échange, ils s’engagent pleinement. Le BIM devient alors plus qu’un outil : une manière de penser plus ouverte, transversale, centrée sur l’intelligence collective.

Selon vous, le BIM permet-il de reconnecter les apprenants à une vision plus pratique, plus proche du terrain ?

Mehdi Halal : Oui, clairement. Le BIM reconnecte les apprenants à une vision concrète et opérationnelle du métier. En modélisant des projets réels, en manipulant des maquettes 3D, ils comprennent mieux les contraintes du terrain, les interactions entre corps d’état, et l’importance de la précision des données.

Didier Zeippen : Non, ce n’est pas le BIM qui va les faire mieux modéliser… et je ne suis pas d’accord avec le commentaire précédent. Pour pouvoir comprendre les contraintes et besoins des autres, seul le fait d’être sur le chantier permet de les saisir réellement. Un bon modeleur doit impérativement savoir ce qu’il modélise et pourquoi il doit le modéliser de cette manière.

Anna Lisa Michetti : Le BIM ne remplace pas l’expérience du terrain - je suis entièrement d’accord. Rien ne vaut une immersion sur chantier pour saisir les réalités du métier. Mais bien utilisé, il rapproche les apprenants d’une compréhension concrète et systémique de leur travail. Travailler sur des cas réels, visualiser les interactions entre disciplines, simuler les effets de certaines décisions : tout cela amène à se poser les bonnes questions. Pourquoi modéliser ainsi ? Quelle logique constructive ? À qui cela servira-t-il ? C’est là que le lien avec le terrain se renforce.

Le BIM pousse-t-il à développer chez les apprenants de nouvelles compétences transversales (communication, négociation, gestion de projet) ?

Didier Zeippen : Il faut mettre des nuances, le BIM n’est qu’une transposition de ce qui existe en un processus mieux défini. Donc si on n’était pas bon avant, je pense que le BIM ne l’améliorera pas, il mettra juste en évidence les manques.

Anna Lisa Michetti : Oui, mais pas de manière automatique. Le BIM ne forme pas en soi à la communication ou à la gestion de projet, mais il crée un contexte où ces compétences deviennent nécessaires - et visibles. Comme cela a été dit précédemment, il met en lumière les lacunes, mais offre aussi l’opportunité de les combler. Dans mes cours, j’intègre des situations collaboratives qui obligent à se coordonner, à argumenter, à gérer des divergences. Le modèle devient un outil de dialogue, au-delà de l’objet technique. Un bon exemple est notre projet inter-BTS (BIM, Bâtiment et Infrastructures, Professions Immobilières). Travailler avec des profils variés oblige à adapter son langage, à clarifier ses intentions, à écouter... Et chaque année, le résultat est surprenant : malgré les différences, le travail en équipe produit une vraie synergie et une compréhension plus large des enjeux du projet.

Quels types de profils professionnels (parcours, compétences, secteur d’activité) retrouve-t-on généralement parmi ceux qui intègrent un processus de formation pour devenir BIM modeleur ou BIM coordinateur ?

Charlie Boon-Bellinaso : La plupart des participants à ces deux formations les plus avancées viennent des bureaux d’étude, mais nous retrouvons quand même des personnes qui viennent des entreprises et de certaines administrations publiques.

Didier Zeippen : Malheureusement, encore trop peu d’entreprises.

Voyez-vous des leviers pour démocratiser l’accès à la formation continue BIM ?

Charlie Boon-Bellinaso : Le BIM n’a pas été compris et adopté par de nombreuses entreprises, principalement les plus petites, probablement parce que le saut à réaliser entre les habitudes de ces entreprises et la manière dont est vendu le BIM est trop éloignée. Nous pensons qu’il faut réaliser une transition progressive, par paliers, pour accompagner ces petites structures qui représentent une très grande partie du secteur. L’approche actuelle du CRTI-B est de se focaliser en priorité sur le volet collaboration digitale et de mettre en place un outil national ainsi qu’un plan d’accompagnement pour aider toutes ces structures à gravir progressivement les échelons vers le BIM, tout en leur faisant comprendre qu’ils ont un bénéfice à tirer de ces évolutions. En effet, la mauvaise communication est un problème récurrent dans le secteur.

Anna Lisa Michetti : Je crois beaucoup à la formation modulaire, centrée sur des cas concrets, et à la relation humaine : une formation efficace commence souvent par une bonne écoute des besoins. Par exemple, former en contexte, sur des projets réels, avec des outils adaptés, permet de créer de la confiance et de l’engagement.

Pour les diplômés ou futurs diplômés du BTS BIM (créé en 2022), quels sont les types de premières expériences professionnelles visés ou accessibles ?

Mehdi Halal : Pour les diplômés ou futurs diplômés du BTS BIM, les premières expériences professionnelles visées concernent principalement la modélisation BIM. Ils intègrent des bureaux d’études, des entreprises de construction ou des cabinets d’architecture pour produire des maquettes numériques sur des logiciels comme Revit, Archicad ou Allplan. Leur mission porte souvent sur la modélisation de plans techniques, la création de familles, ou la mise à jour de maquettes en phase projet ou exécution. Les autres diplômés choisissent généralement de poursuivre leurs études en alternance, notamment dans des licences ou bachelors BIM comme celle proposée à Reims, pour se spécialiser davantage et viser des postes avec plus de responsabilités, généralement mieux rémunérés.

Didier Zeippen : Et pour ceux qui ont préféré rentrer dans la vie professionnelle, ils ont déjà trouvé du travail. L’avantage, c’est qu’ils ont eu une formation assez large et une vision assez ouverte de ce qu’est le BIM, leur permettant d’intégrer le secteur de la construction de manière générale (= ARCH, STAB, TSPE, ...) ou ils termineront leur formation sur le terrain et ce dans le secteur de leur choix.

Anna Lisa Michetti : La plupart débutent en tant que modeleurs BIM, dans des bureaux d’études, agences d’architecture ou entreprises de construction. Ils produisent des maquettes, mettent à jour des modèles en phase projet ou exécution. Certains poursuivent leurs études en alternance pour évoluer vers des postes à responsabilités. Mais nombreux sont ceux qui intègrent directement le marché du travail. Nous les avons rencontrés récemment : ils sont tous en poste en bureaux techniques, structures, ou entreprises de construction. Ils se sentent bien préparés, parfois même au-delà de leurs attentes. Le BTS leur donne une base solide et opérationnelle qui leur permet d’être productifs rapidement.

Pour les cursus universitaires, quelle vision du BIM transmet-on aux futurs chef(fe)s de projet ?

Daniel Zignale : En bachelor et master Génie civil à l’Université du Luxembourg, nous transmettons les bases d’un BIM pratique pour que les étudiants y voient un intérêt immédiat. Le bachelor se concentre sur la production des livrables traditionnels à partir d’un modèle BIM, pour permettre une prise de poste tout de suite après dans un bureau d’études en tant que dessinateur. Quelqu’un qui continuera en revanche en master verra s’ouvrir le champ des possibles car il sera formé à la coordination 3D, la planification 4D, la génération de bordereaux ou encore à l’usage d’un CDE (Common Data Environment, ou en français, Environnement Commun de Données).

Charlie Boon-Bellinaso : Nous aimerions beaucoup que les modules BIM soient étendus aux autres sections Énergie et environnement et Architecture de l’Université de Luxembourg pour que les différents acteurs soient formés avant d’arriver sur le marché.

Anna Lisa Michetti : Je rejoins complètement l’idée qu’il serait précieux d’étendre les modules BIM à toutes les sections concernées par l’acte de construire (comme c’est déjà le cas dans les BTS). Plus les futurs acteurs seront formés ensemble en amont, plus ils seront capables de collaborer efficacement sur les projets futurs.

Par rapport à vos retours, les employeurs sont-ils déjà bien préparés à intégrer ces profils ?

Mehdi Halal / Didier Zeippen : Oui, il y a clairement de la demande. Les employeurs sont de plus en plus conscients de l’importance du BIM, et ils cherchent activement des profils opérationnels comme ceux issus du BTS. Beaucoup de structures - bureaux d’études, entreprises générales, architectes - sont prêtes à intégrer ces jeunes talents, surtout pour la modélisation et la mise à jour des maquettes.

Anna Lisa Michetti : La demande est réelle. Les employeurs - bureaux d’études, entreprises de construction, bureaux d’architecture - accueillent volontiers les diplômés du BTS BIM, surtout pour la modélisation et le support aux équipes projets. Cela dit, certaines structures ne sont pas encore complètement organisées pour exploiter tout le potentiel du BIM. Les retours sont très positifs : les stagiaires sont appréciés et souvent embauchés à la fin de leurs études. Cela confirme la pertinence de leur profil.

Recevez-vous des retours spécifiques des employeurs sur les points à renforcer dans les formations initiales (par ex. gestion de projet, communication interdisciplinaire, coordination, …) ?

Mehdi Halal : Non…

Didier Zeippen : … Et c’est bien dommage, ce serait une plus-value non négligeable. Tout comme on demande un retour des chantiers sur les détails et autres, on devrait demander aux employeurs un retour sur la formation que les jeunes ont reçue.

Anna Lisa Michetti : Pas encore de remarques critiques, mais beaucoup d’éléments positifs. Les retours sur les stagiaires sont excellents, et les embauches fréquentes à l’issue des stages en témoignent. Néanmoins, un dialogue structuré et régulier avec les employeurs permettrait d’ajuster encore mieux les contenus. Encore une fois, comme en BIM, c’est en collaborant qu’on progresse !

Propos recueillis par Luc Meyer, directeur de Neobuild GIE

Article paru dans Neomag #72 - juillet 2025