La réutilisation des eaux grises dans le bâtiment

Face aux enjeux environnementaux et à la pression croissante sur les ressources en eau, la réutilisation des eaux grises apparaît comme une solution pertinente pour réduire la consommation d’eau potable dans le bâtiment. Pourtant, cette pratique reste encore marginale en raison de divers freins, notamment réglementaires et économiques.

Que sont les eaux grises ?

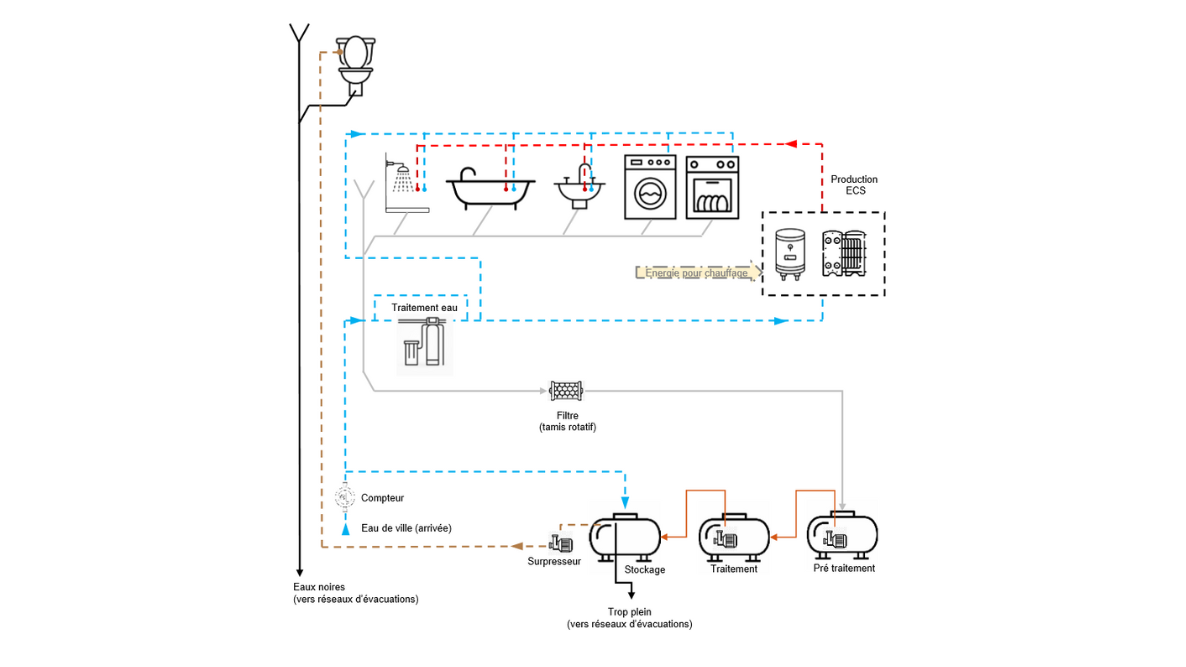

Les eaux grises désignent les eaux usées domestiques faiblement polluées, issues des douches, baignoires, lavabos et machines à laver. Elles se distinguent des eaux noires qui proviennent des toilettes et contiennent des matières fécales. Les eaux de cuisine sont en général exclues de cette nomenclature en raison de la présence de matières grasses difficiles à traiter. Une fois traitées, les eaux grises peuvent être réutilisées pour des usages non potables, contribuant ainsi à une gestion plus durable des ressources en eau.

Usages et cadre réglementaire de l’eau recyclée

Au Luxembourg, les eaux grises représentent environ 48 % des eaux usées d’un foyer (source : Administration de la gestion de l’eau, chiffres 2019 - eau.gouvernement.lu). Leur réutilisation pourrait permettre une réduction significative de la consommation d’eau potable, notamment pour l’alimentation des toilettes, le lavage des sols ou des véhicules, ainsi que l’arrosage des potagers. Cependant, les usages autorisés varient selon les pays et leurs réglementations.

La réglementation européenne en matière de réutilisation des eaux usées traitées est principalement définie par le Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020. Ce texte, entré en vigueur le 26 juin 2023, fixe des exigences minimales de qualité et de surveillance de l’eau, ainsi que des règles de gestion des risques, afin d’assurer une utilisation sûre de l’eau recyclée, en particulier pour l’irrigation agricole. Toutefois, ce règlement ne couvre pas directement la réutilisation des eaux grises dans les bâtiments, laissant chaque État membre définir ses propres réglementations.

En France par exemple, la réutilisation des eaux grises est encadrée par des dispositions légales spécifiques. Depuis le 12 juillet 2024, de nouvelles réglementations définissent des normes de qualité pour ces eaux recyclées. Elles sont autorisées pour divers usages non potables, notamment l’arrosage des espaces verts, l’alimentation des toilettes, le nettoyage des surfaces extérieures, le lavage de véhicules et l’alimentation de fontaines décoratives. Selon l’usage, des critères de qualité spécifiques doivent être respectés, classés en qualité A et A+. Un contrôle annuel de la qualité des eaux doit également être réalisé.

Au Luxembourg, aucune réglementation spécifique n’encadre encore la réutilisation des eaux grises dans les bâtiments. Cependant, des recommandations luxembourgeoises propres (basées sur des standards locaux d’application et des extraits issus de normes telles que EN 1717 et EN 16941-2) apportent des précisions sur les systèmes de traitement, les sources de récupération, les usages potentiels et les exigences en matière de conception, de dimensionnement, d’installation, d’utilisation et d’entretien des dispositifs. Même si l’installation de ces systèmes dans les bâtiments ne doit actuellement pas faire l’objet d’une autorisation ou d’un contrôle spécifique, une attention particulière doit leur être portée pour éviter tout risque de contamination du réseau public d’eau et d’éventuels problèmes sanitaires liés à un traitement inadéquat des eaux grises. Actuellement, seule la réutilisation des eaux grises vers les WC est tolérée.

Quels freins à la réutilisation des eaux grises ?

Malgré ses bénéfices environnementaux, la réutilisation des eaux grises se heurte à plusieurs obstacles. Tout d’abord, l’absence de cadre juridique clair et harmonisé en Europe limite son déploiement à grande échelle. Le coût élevé des infrastructures, incluant les systèmes de traitement et de redistribution, représente un surcoût initial important, rendant actuellement le retour sur investissement long et incertain. Par ailleurs, l’intégration de ces systèmes complexifie la conception et l’entretien des bâtiments, notamment pour les maisons individuelles. Enfin, l’acceptation sociétale demeure un frein, certains usagers restant réticents à l’idée d’utiliser de l’eau recyclée, même pour des usages non potables.

Avantages de la réutilisation des eaux grises

Contrairement à l’eau de pluie, dont la disponibilité est variable en fonction des conditions météorologiques, les eaux grises présentent un apport constant et stable tout au long de l’année. Cette régularité constitue un atout majeur pour optimiser la gestion de l’eau dans les bâtiments et garantir un approvisionnement fiable pour des usages non potables.

Bien que leur traitement soit plus complexe que celui des eaux pluviales en raison d’une pollution organique et microbiologique plus importante, l’effort requis est compensé par le volume significatif d’eau récupéré et réutilisable. En effet, les eaux grises représentent une ressource considérable, permettant de couvrir une large partie, voire la totalité des besoins en eau non potable d’un bâtiment. Leur valorisation contribue ainsi à limiter la pression exercée sur les ressources en eau potable tout en réduisant les rejets d’eaux usées vers les stations d’épuration.

L’intégration de systèmes de recyclage des eaux grises permet ainsi de réduire significativement la consommation d’eau potable favorisant ainsi la résilience des bâtiments face aux épisodes de sécheresse et à la raréfaction de l’eau potable. En milieu urbain, elle permet d’alléger la charge des réseaux d’assainissement souvent saturés, tout en réduisant le risque de débordements lors de fortes précipitations.

Emmanuelle Ciota, Innovation Project Manager Neobuild GIE

Article tiré de Neomag #69 - mars 2025